2023. 4. 29. 17:33ㆍHobby/Photo-Trip

오로라 다 봤니? 그럼 빨리 나가렴

본래 우리 여행의 가장 큰 목표는 "오로라"였다. 그리고 트롬소는 흔히 말하는 "오로라" 원툴로 유명한 곳이었다. (하지만 개인적으로 동의하지 않는다, 이 글에서 설명하겠지만 트롬소는 그래도 오로라가 전부인 곳은 아니다)

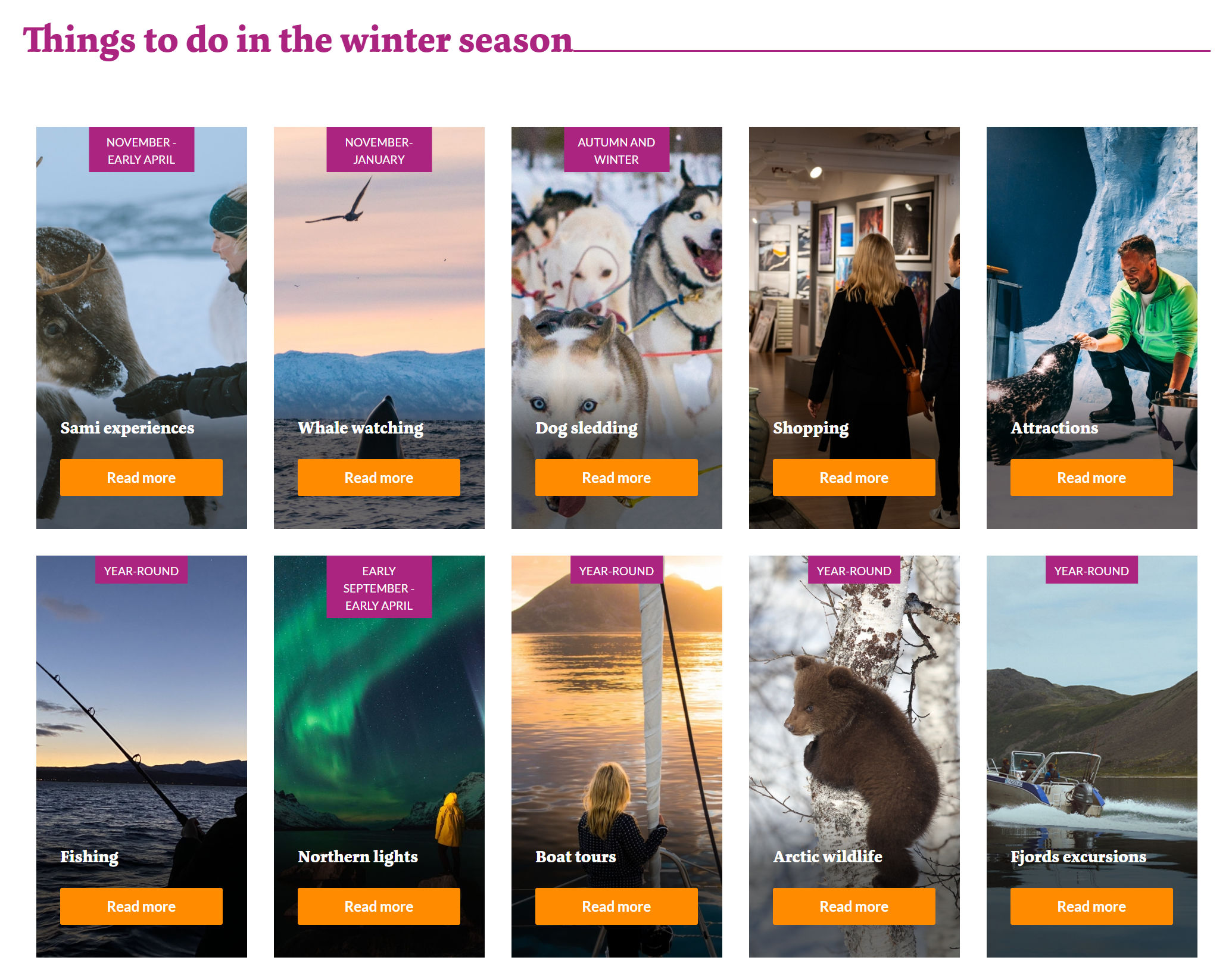

그렇기에 오로라를 본 시점에서 우리가 트롬소에 더 머무를 이유는 없었다. 날씨는 더 나빠지고 있었기에 더더욱 그랬다. 하지만 트롬소에는 오로라 외에도 개썰매 체험이나 피오르드 탐험 등의 여러 액티비티가 있었기에 더 머무르고자 했으나..

엥, 왜 비행기 값이 오르고 있지?

우리가 트롬소에서의 일정을 다 비워둔 게 화근이었다. 당연히 언제 오슬로로 돌아갈 지 정해놓지 않았었고, 트롬소 숙소도 딱 이틀치만 예약해놓은 상황. 그렇기에 이제와서 항공편과 숙소를 잡자니 가격이 만만치 않았다. 심지어 가장 싼 비행기 표는 바로 다음날 아침 표였다.

어쩔 수 없었다. 이 곳은 생수를 사 먹어도 5천원이 나오는 동네다. 조금만 방심하면 굉장한 지출을 하게 되는 곳이란 뜻이다. 우리는 선택의 여지 없이 바로 다음날 항공권을 사버렸다.

트롬소에서의 마지막 여정 시작

일단 트롬소 시내에 나가서 점심을 먹기로 했다. 숙소에서 버스를 타고 이동한다.

인구밀도가 낮은 지역이라 그런지 오는 길에 신호등이 거의 없다는 점이 신기했다. 도로도 다 넓어서 운전할 맛 나겠다 싶었던 곳.. 아니, 눈이 항상 오는 곳이라 생각보다 운전은 재미 없을 지도.

Art Café Bistro · Richard Withs plass 2, 9008 Tromsø, 노르웨이

★★★★★ · 음식점

www.google.com

우리가 점심을 먹은 곳은 Art Cafe Bistro, 전날 구글링해서 찾아낸 곳이었다. 가게는 반지하에 있었고, 약간 어둡고 비좁았다. 하지만 분위기 자체는 꽤 좋았다. 금발의 백인 여성분이 주인인 듯 했고, 흑인 여성분이 종업원으로 서빙을 했던 기억이 난다. 두 분 다 영어를 잘하셔서 의사소통에는 큰 무리가 없었다.

각자 원하는 메뉴를 하나씩 시켜서 나눠먹기로 했다. 다양하게 먹고 싶은 이유도 있었지만, 금액이 금액인지라... 이렇게 나눠먹는 건 한국에서는 늘 있는 일이지만 유럽에서는 어떻게 보일까 했는데, 딱히 상관없는 듯했다.

"그래도 노르웨이인데 연어 요리는 먹어야 하지 않음?" 하면서 훈제 연어 에그 베네딕트를 골랐던 기억이 난다. 또, 새우 샌드위치를 주문했는데, 현재 서빙 불가능하다 하여 마늘 새우(말만 듣고보면 감바스 알 아히요..?)로 바꿔 주문했는데, 짭짤하니 먹어줄 만 했다.

이제 와 생각해보면 이 점심이 노르웨이에서 먹은 제대로 된 끼니였다. 지금까진 숙소 식당을 쓰거나, 마트에서 사온 것들로 때워왔기 때문이었다. 그래서인지 더 맛있게 먹었을 지도 모른다.

Risø mat og kaffebar · Strandgata 32, 9008 Tromsø, 노르웨이

★★★★★ · 카페

www.google.com

그 다음으로 구글 지도에서 찾은 카페를 찾았다. 에스프레소 바였던 것 같은데, 우리가 갔을 때에는 앉을 자리가 없어서 다시 나와야만 했다. 그렇게 가게 앞에서 어디로 갈 지 한창 논의하고 있을 때, 갑자기 문이 열리더니 종업원이 우리를 불러들였다. 방금 자리 났다고. 그래서 입장하게 되었다.

대충 그렇게 카페에서 몸을 데우고 나가려고 하자, 뒤에서 "Good bye!" 라고 외치는 소리가 들렸다. 우리를 불러들였던 그 종업원이었다.

아마 앞으로도 계속 언급할 것 같은데, 노르웨이에 머무르는 동안 받았던 인상 중 하나는 "동양인에게도 친절하다"는 점이었다. 코로나 이후 서구권에서 동양인들에 대한 인종차별적인 행동이 늘어났다는 소식들을 접해왔어서, 내 첫 유럽 여행에서도 비슷한 걸 당하지 않을까 걱정했으나, 내가 만난 노르웨이 사람들은 모두 다 친절했다.

물론 이 나라 모든 사람이 다 착한 것도 아닐테고, 어떤 인종차별은 정말 교묘해서 배경지식이 없으면 알아 차리지 못하기에 내가 그저 눈치채지 못한 걸 수도 있겠지만, 어찌되었건 나는 10일간의 여정 속에서 모두 친절한 노르웨이 사람들을 만났다고 생각한다.

카페에서 노가리까지 다 끝내고 나서는 수비니어 샵을 들렀다. 사실 볼 게 별로 없었다. 기억나는 건 트롤 인형과 오로라 엽서 등.. 기본적으로 물가가 높은 곳이라 기념품 하나하나가 다 비쌌고, 선물로서의 가치도 잘 모르겠어서 여기에선 아무것도 사지 않았다.

케이블 카를 타러 가자

케이블 카를 타면 트롬소의 전경을 볼 수 있다고 해서 가기로 했다. 저녁이 되어야 이쁠 것 같아서 시간을 맞춰서 버스를 타고 이동했다.

생각보다는 여정이 조금 험했다. 정류장에서 내리고 나서도 좀 걸어야 했는데, 오르막길에 얼어있는 길이라서 처음엔 아이젠 없이 이동이 가능한가 의문이 생길 정도였다. (그러나 이 나라 사람들은 이런 길을 자전거 타고 잘만 다닌다)

길도 가다보면 "? 여기 사람이 다니라고 파놓은 길 맞나?" 싶은 길들도 몇번 나왔어서 조금 헤매면서 올라갔다. 그래도 언덕 사이사이에 북유럽 감성 낭낭한 주택들이 늘어서있는 걸 구경하는 재미는 있었다. 정확한 지명은 기억 안나는데 GTA5에도 비슷한 느낌의 지역이 있었어서 더 인상적으로 다가왔을 지도.

어찌저찌 꽈당할 위기를 버텨내며 올라가자 케이블카 타는 곳이 보였다. 케이블카 배차간격(?)은 별로 길지 않았던 걸로 기억한다. 대충 표를 끊고 올라갔다.

멀리서 보면 더 멋있잖아?

케이블카를 타고 올라가 전망대에서 바라본 트롬소는 생각보다도 좋았다. 특히나 바다 건너의 눈 덮인 섬이 "여기서부턴 진짜 북극이야" 라고 말하는 듯해서, 어딘지 모르게 가슴이 탁 트이는 듯한 느낌까지 들었다. 저 건너에는 세계 종자 보관소와, 깃헙의 소스코드가 보관되어있다던 그 "스발바르 제도"도 있겠지.. 그런 생각들을 하게 되었다.

하지만... 고도가 높은 탓에 바람이 너무 차갑게 불었기에 우리는 재빨리 안으로 도망쳤다.

전망대는 간단한 식당 및 카페를 운영하고 있었다. 저녁이 될 때까지 우린 여기서 노가리를 깔 예정이었다.

그 때, 정말 놀랍게도 종업원이 한국어를 하는 것을 듣게 되었다.

한국 분이세요? 우와! 저 알바하고 나서 한국에서 온 손님 처음 봐요!!

'아니, 누가 봐도 금발벽안 백인 여성분이신데.. 이렇게 유창한 한국어를? 설마 K-POP의 위상이 이 정도가 되었단 말인가?' 하며 국뽕 한사발을 딱 들이키려던 찰나, 그 종업원 분은 "제 어머니가 한국분이세요!" 라면서 현실을 일깨워줬다. 그러면 그렇지, 어쩐지 1,2년 배운 솜씨는 아니다 싶었다.

이야기를 들어보니, 원래는 한국에서 중고등학교를 다녔는데 최근에 노르웨이로 건너와 일을 시작했다고 한다. 그래도 노르웨이가 한국인들한테는 비인기 여행지라 그런지, 공교롭게도 4개월간 알바하면서 그녀가 만난 한국인은 우리가 처음이었다고. 참 신기한 일이 다 있구나 하면서 간단한 스몰토크를 했다.

겨울나라 그 자체였던 트롬소

날이 어둑어둑해져서 다시 밖으로 나와 촬영을 했다. 트롬소는 확실히 야경이 더 예쁜 곳이었다. 눈으로 다 뒤덮인 그 차디찬 야경 속에서 따뜻한 노란색 조명들이 줄지어 켜져있는 걸 보자니, 어렸을 적 안데르센 동화를 읽을 때나 머릿 속으로 그려지던 그런 겨울나라가 바로 여기에 있었구나 싶었다.

그렇게 30분 정도 이 절경을 구경하고 나서, 우리는 다시 케이블카를 타고 내려갔다.

근데 올라올 때 샀던 표 잃어버려서 새로 사야했음..

올라오는 길도 만만치 않았지만 내려오는 길도 장난 아니었다. 설상가상으로 비까지 내리고 난리가 났었음.

그나마 위안이 되는 점은, 이렇게 아슬아슬하게 내려가는 사람이 우리뿐이 아니었다는 것. 어떤 중국인 여행객 두 명도 "으아아아~" 하면서 지그재그로 내려가고 있었다. 같은 처지에 있는 사람 더 발견한다고 빙판길에 마찰력이 생기는 건 아니지만, 적어도 "우리가 바보라서 쉬운 길 놔두고 이상한 데 가고 있는 건 아니구나" 하는 위안감 정도는 얻게 되었다.

트롬소 끝

그렇게 트롬소에서의 마지막 일정은 끝이 났다. 우리는 녹초가 된 몸을 이끌고 겨우겨우 숙소에 돌아와 맥주 한잔을 기울이고 잠들었다. 다음 날 아침 일찍 일어나서 오슬로로 가야했기 때문.

나는 10일간의 노르웨이 여정 중에서 트롬소를 가장 좋아했다. 어딜 가도 다 설경인 점도 좋았고, 극지의 작은 도시같은 그 풍경들도, 친절했던 사람들도, 겨울밤에 일렁이는 노란색 불빛들도, 숙소로 돌아오는 길에 올려다 본 하늘에서 춤추고 있던 오로라도, 다 좋았다. 일정상 더 오래 머무르지 못한 게 아쉬울 따름이다.

다음 포스트부터는 오슬로 기행이다. 기대하시라 투비컨티뉴